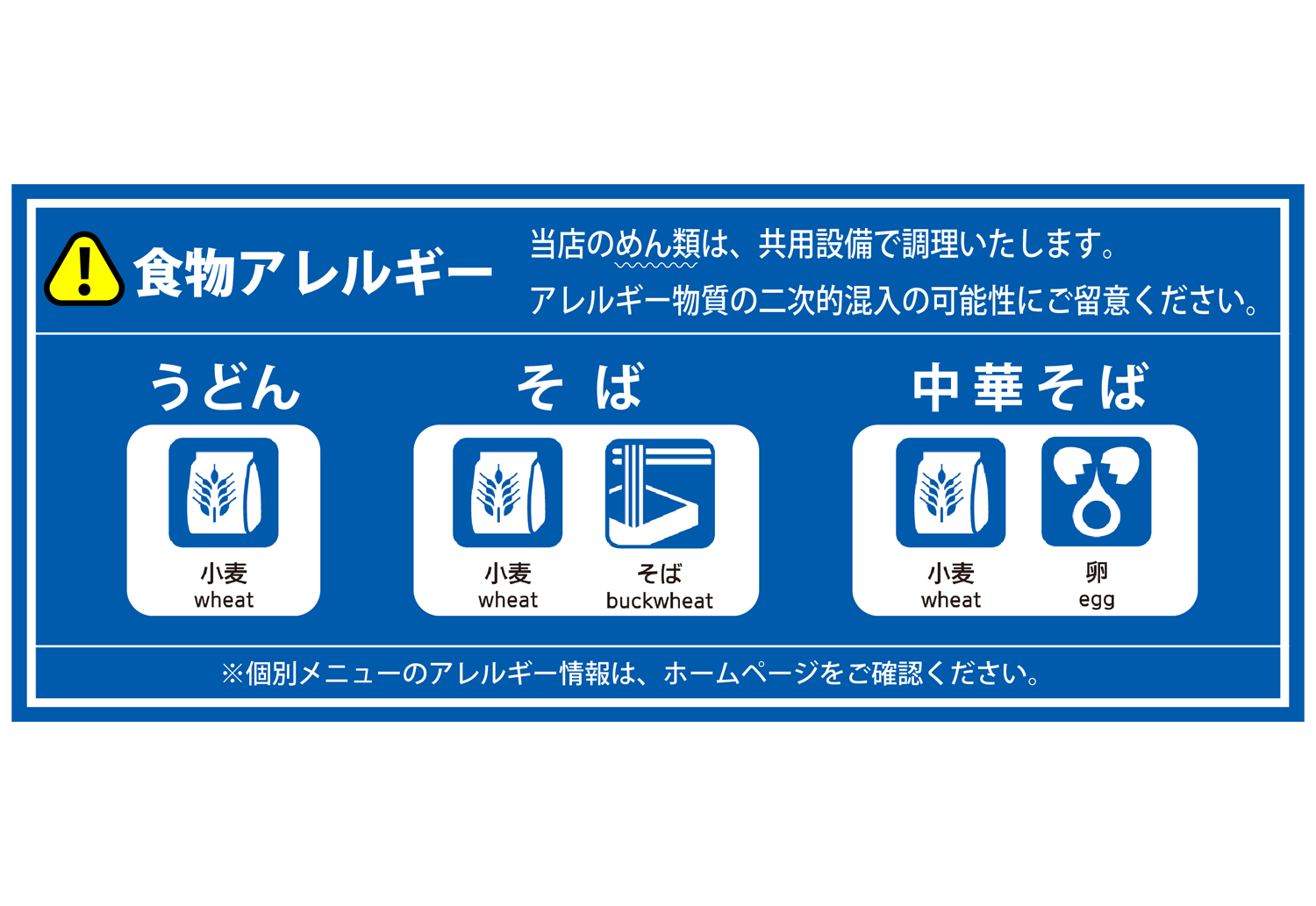

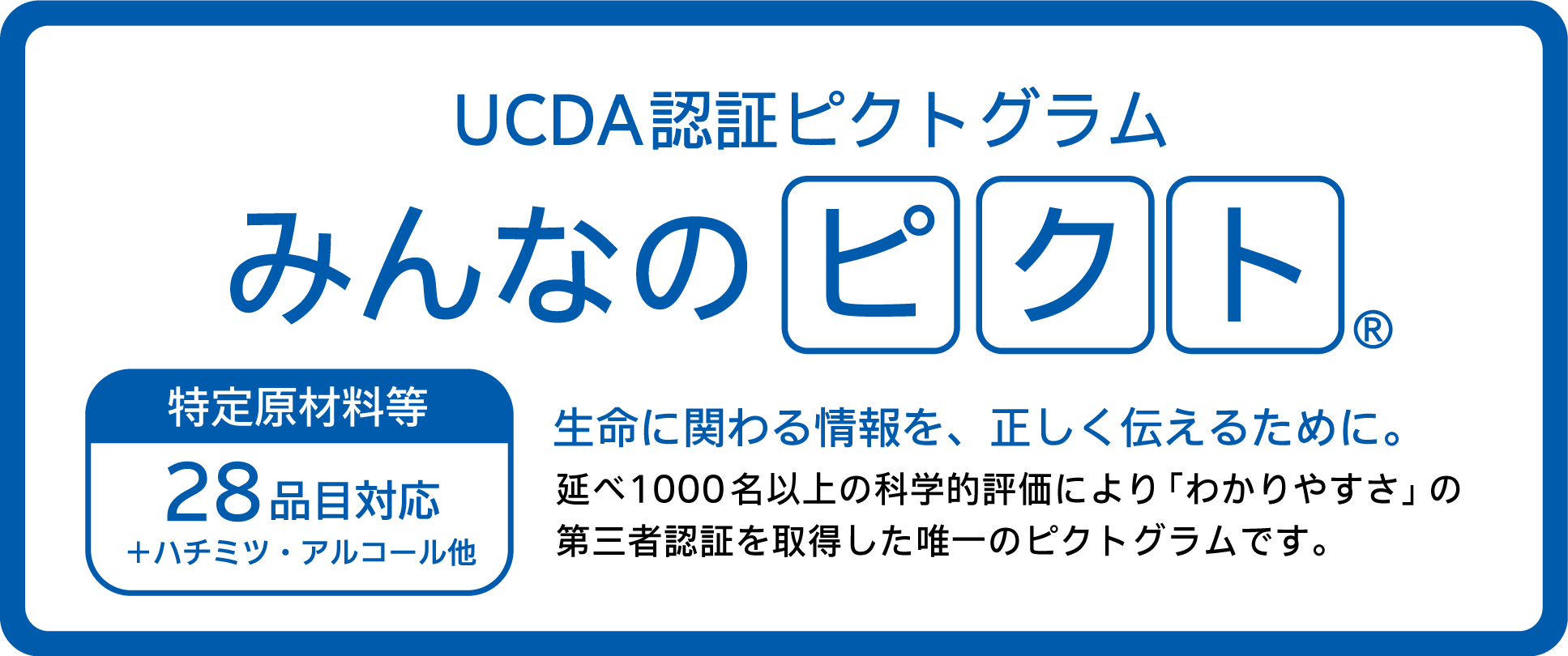

UCDAは「わかりやすい食物アレルギーの表示」を実現するため、株式会社電通と共同でUCDA認証ピクトグラム「みんなのピクト」を開発しました。人間工学と人間中心設計(ISO9241-11)に基づき、色弱者の見え方にも配慮したピクトグラムです。

食物アレルギーなどの情報をピクトグラムで正しく伝え「安心して食事を楽しめる社会」を目指しています。

●わかりやすくて誤読が少ない

食材の持つ特徴を活かしたデザインで、見間違いをしにくいピクトグラムです。

ぼやけた状態でも見やすく、冷凍食品や水滴のつく包装などにも最適です。

特定原材料等28品目とアルコールをカバーしています。

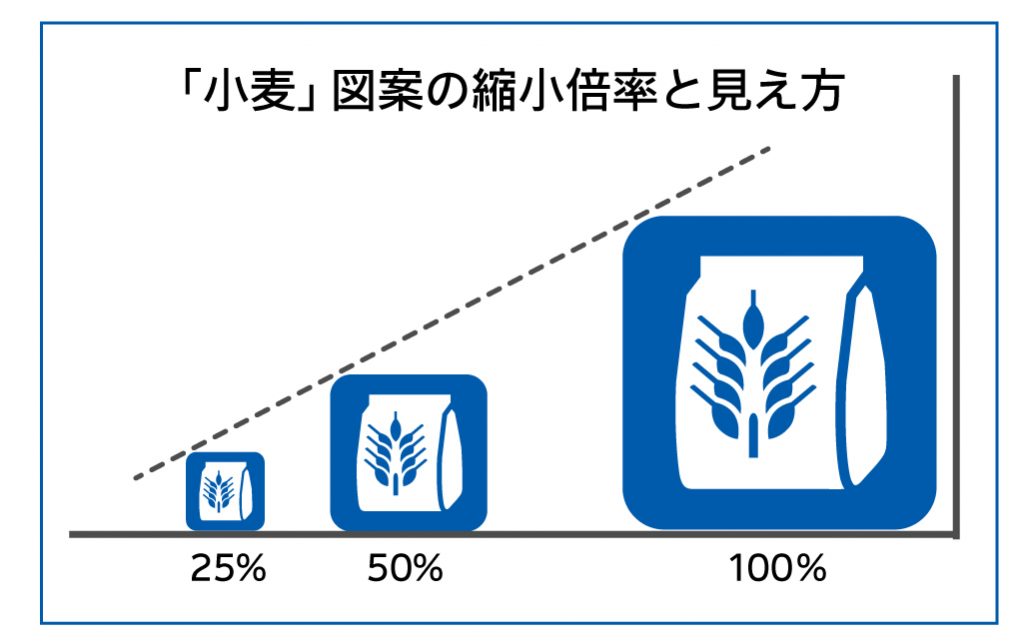

●小さくても見やすい

縮小しても「食材の形」が見分けられるよう、シンプルな線で十分な余白を確保。

縮小しても「食材の形」が見分けられるよう、シンプルな線で十分な余白を確保。

最小使用サイズに設定した縦横6mmでも高い視認性を保ちます。

小さく印刷しても判別しやすく、包装や店頭のポップに印刷するときも安心です。

●第三者認証を取得した唯一のピクトグラム

食物アレルギー当事者を含む、延べ1000名以上が視認性・理解度・把握時間を調査。

食物アレルギー当事者を含む、延べ1000名以上が視認性・理解度・把握時間を調査。

UCDAによる第三者の認証委員会を経て「わかりやすいこと」が認められたほか、カラーユニバーサルデザイン(CUD)や高齢者の見え方にも配慮しています。

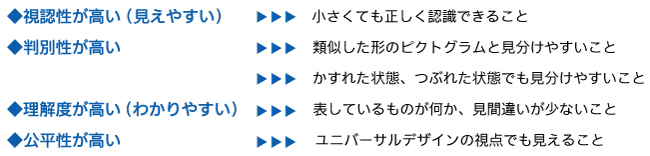

「わかりやすさ」の科学的基準(東京電機大学 理工学部 矢口博之教授による評価分析)

UCDA認証ピクトグラム「みんなのピクト」は、子どもから高齢者、アレルギーの当事者など、様々な生活者による調査を経て完成しました。

デザイン性とわかりやすさを両立したピクトグラムとして、食品アレルギーの表示に力を発揮します。

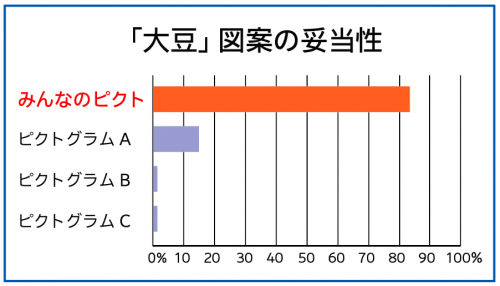

●調査1「図案の妥当性」

●調査1「図案の妥当性」

複数のピクトグラムで「デザインの妥当性」を調査。 例えば「大豆」を示すピクトグラム4種類を生活者に提示して「最も大豆に見えるもの」を調査したところ「みんなのピクト」は80%超の高い支持を得ました。他食材でも同様の傾向が見られます。

※ 協力者は延べ約300名 ※ 開発段階のプロトタイプ4種類で調査

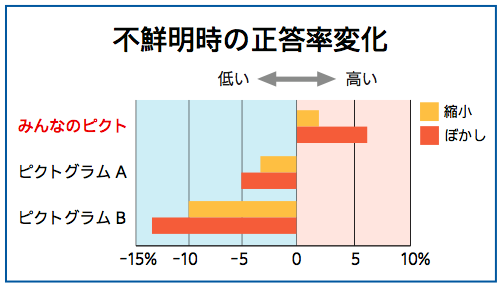

●調査2「ぼかし・縮小状態での視認性」

●調査2「ぼかし・縮小状態での視認性」

複数のピクトグラムをぼかしたり縮小して「不鮮明な状態」を再現し、「正しく認識できるか」を比較。このテストにはアレルギー当事者とその関係者150名以上が協力いただきました。テストした3種類で「みんなのピクト」は最も高い正答率となり、視認性と環境の変化に強いという結果を得ました。

※ 協力者は10代未満〜70代の延べ約200名(アレルギー当事者とその関係者167名を含む)

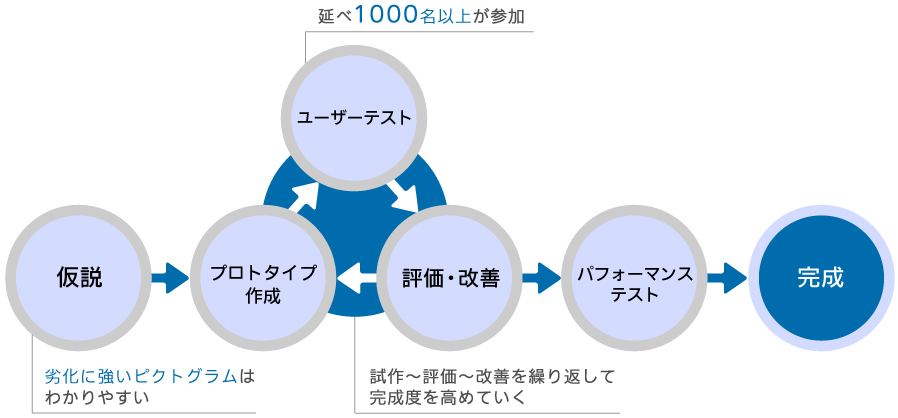

認証プロセス

見やすくわかりやすいピクトグラム開発は人間中心設計のプロセスを採用。使う人の視点に立って設計しています。

東京電機大学 理工学部の矢口博之教授が、延べ1000名以上の協力を得て視認性・理解度などの調査を重ねました。

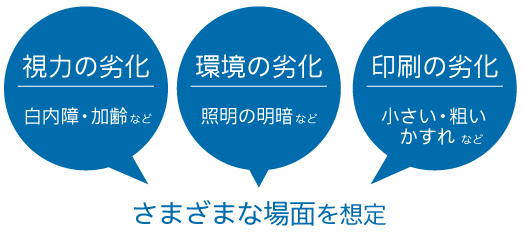

●仮説「劣化に強いピクトグラムはわかりやすい」

食品パッケージは、必ずしも「見やすい環境」で手に取るわけではありません。

逆に「劣化した状態」……つまり、見る人の視覚(白内障や加齢)や印刷状態(小さい・粗い)、環境(照明の明るい・暗い)など「厳しい条件下でもわかりやすい」ことが重要です。

そこで「劣化に強いピクトグラム = 見やすく、わかりやすいピクトグラム」という仮説を立ててプロトタイプを作成。生活者と専門家による調査・改善を繰り返し、劣化に対する強度を科学的に評価しながら開発しました。

●第三者による認証

開発初期からのレポートとプロトタイプをUCDA認証委員会が審査することで、「誰にとってもわかりやすいピクトグラム」として認証されています。 審査では「人間中心設計のプロセスに基づいて開発されたこと」を基準に、以下のポイントを精査しています。

セット内容

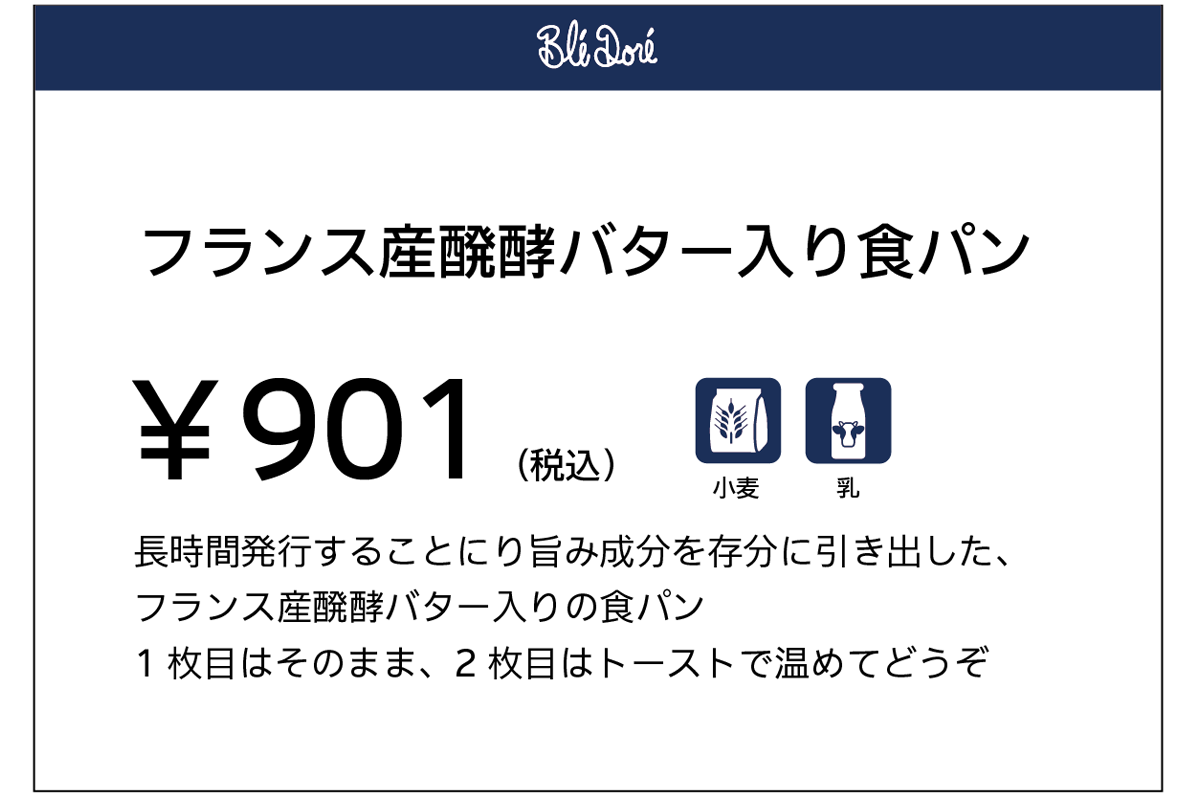

●ピクトグラム31種類(AI/画像データ)と使用ガイドライン(使用例を含む)

特定原材料等28品目+アルコール+注意喚起マーク

えび、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生(ピーナッツ)

アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、マカダミアナッツ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン その他(アルコール、ハチミツ、注意喚起マーク)

事例紹介

みんなのピクト提供先 累計148件(2026年1月現在)

主な提供先

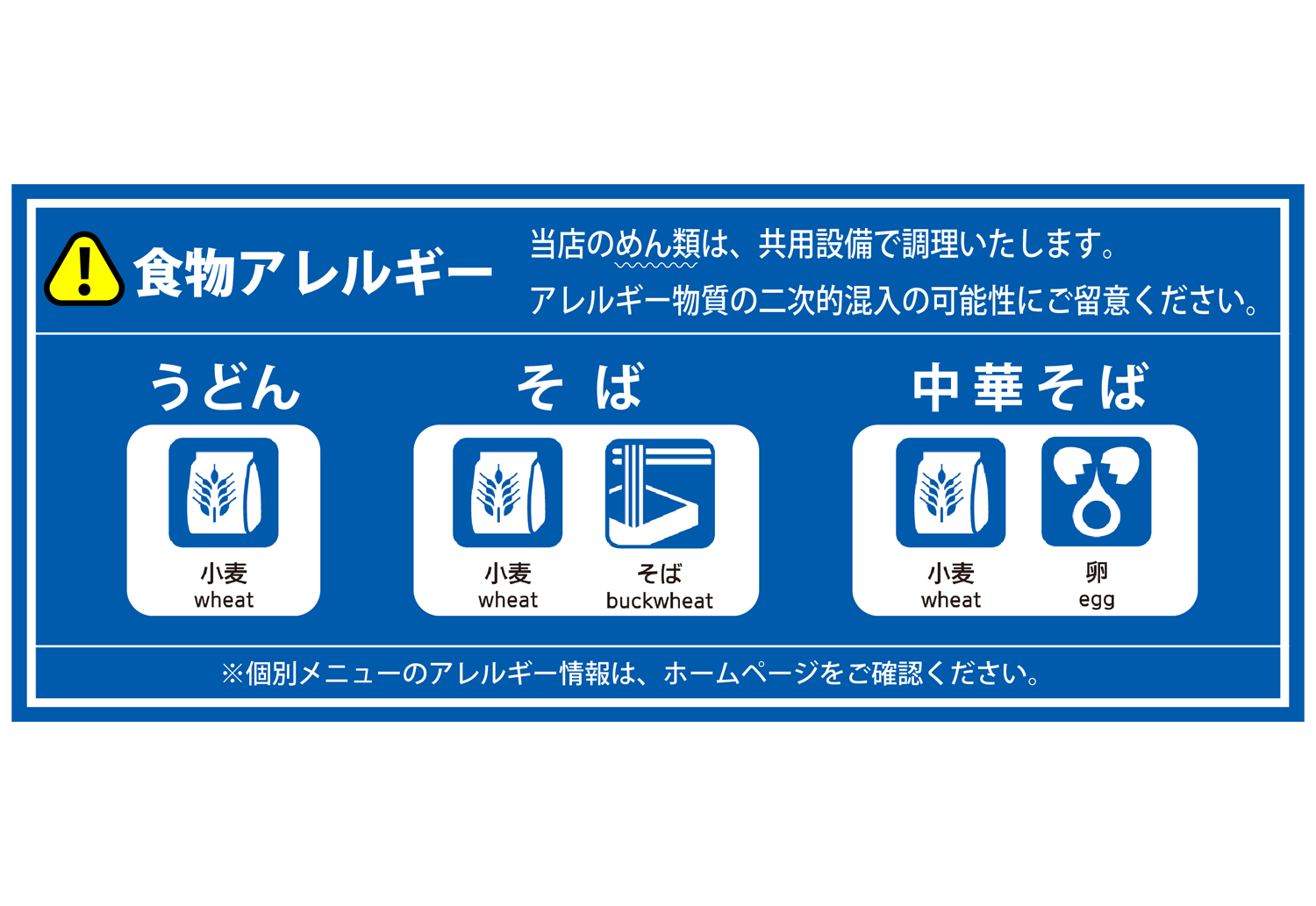

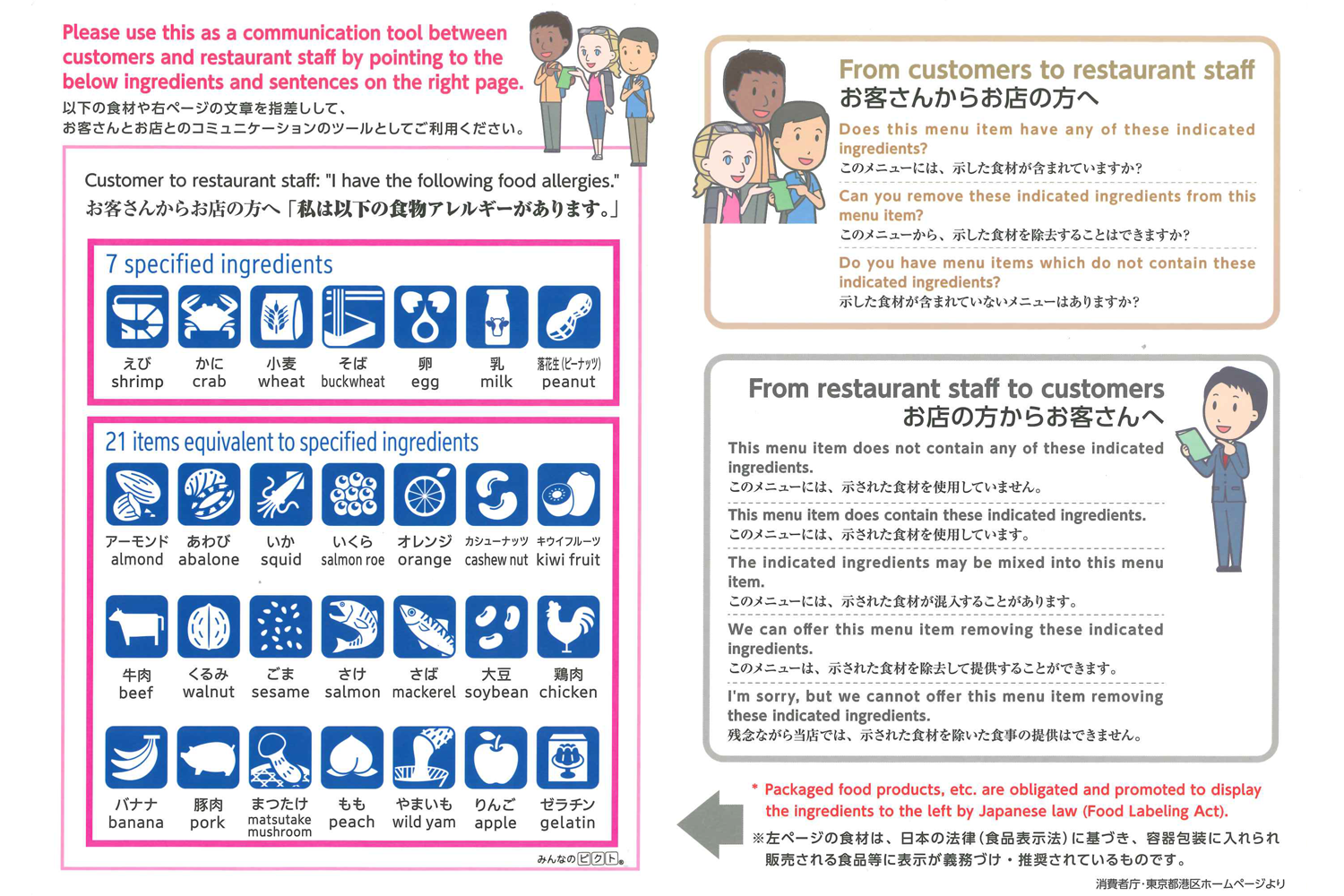

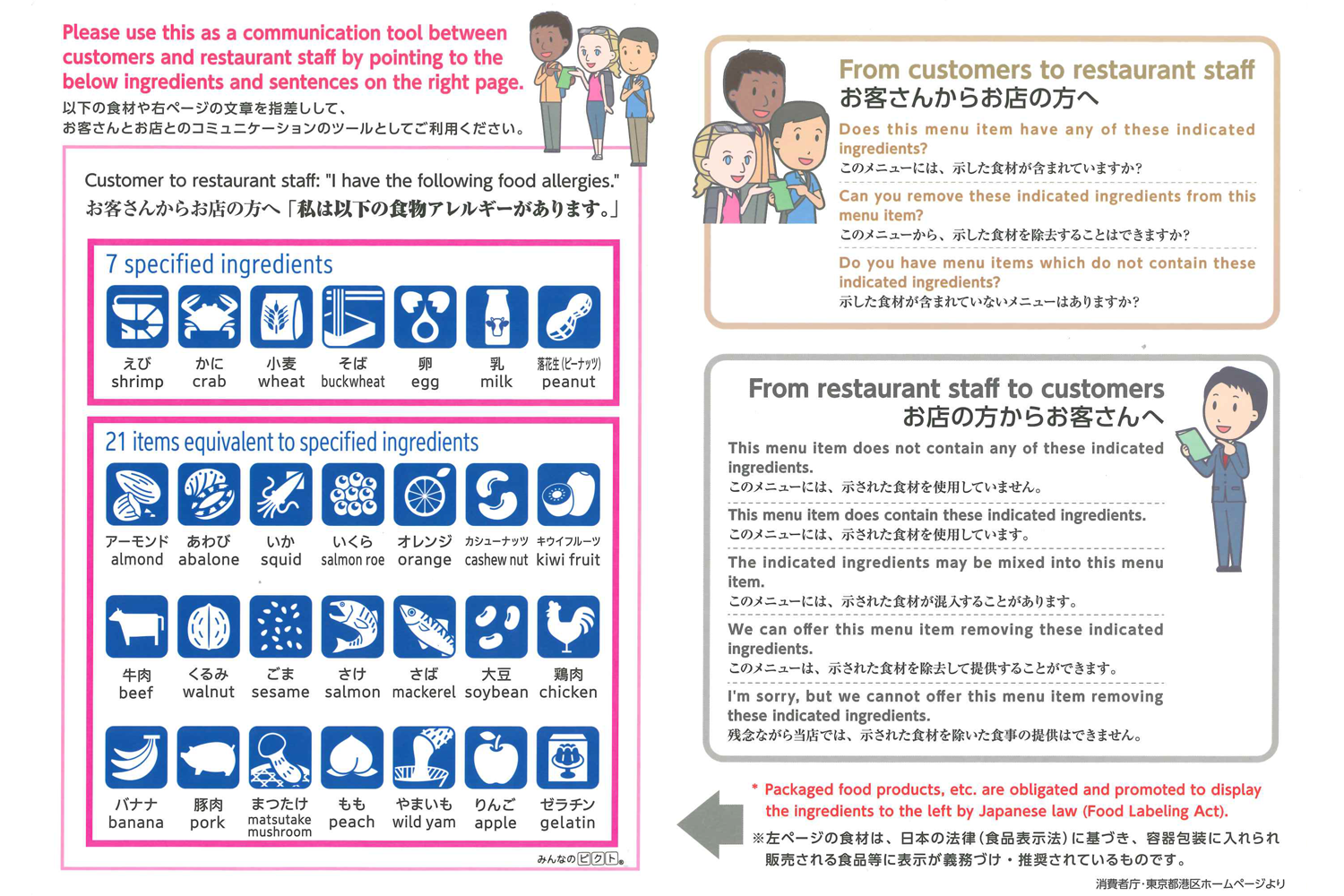

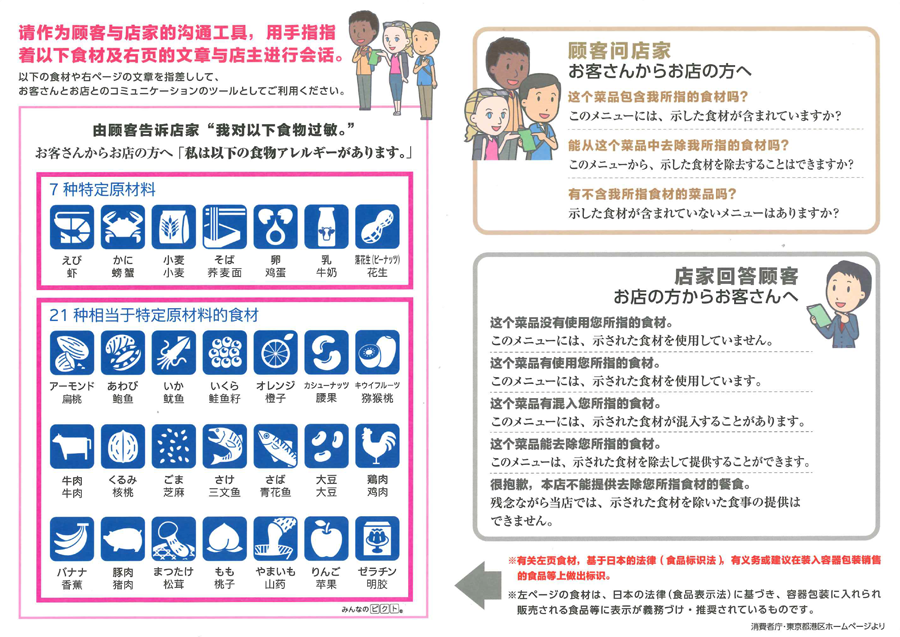

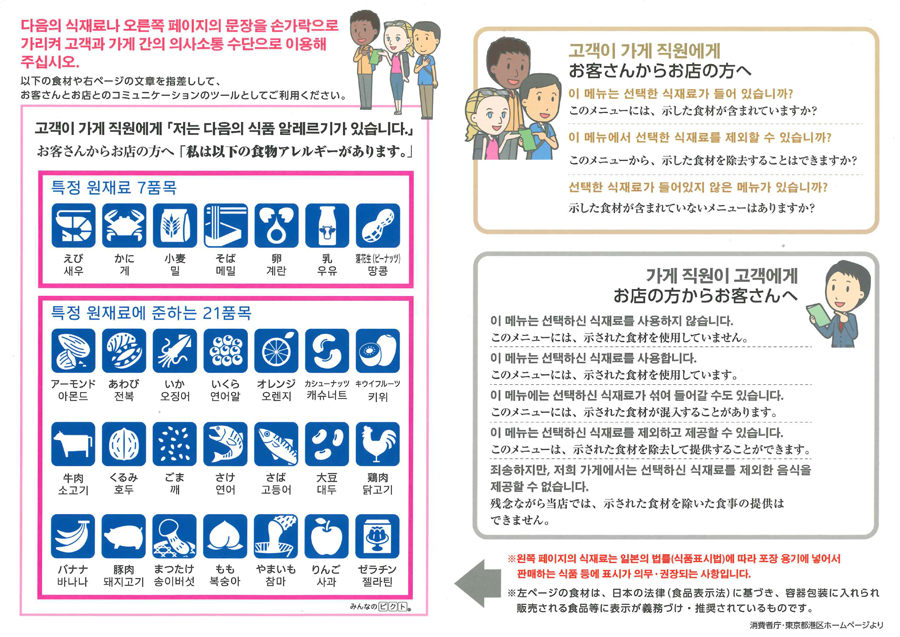

消費者庁事例

消費者庁では、多言語の食物アレルギー対応の支援として、「みんなのピクト」を使用した「訪日外国人等に向けた飲食店における食物アレルギーの有無を確認するためのポスター及び聞き取り・指差しチェックリスト」を公開しています。 飲食店での配布や、中食の利用者の方への食物アレルギー対応に是非お役立てください。 ポスター及びチェックリストは、消費者庁のウェブサイトからダウンロードしてご使用いただけます。 訪日外国人等に向けた飲食店における食物アレルギーの有無を確認するためのポスター及び聞き取り・指差しチェックリスト|消費者庁 ※「注意喚起パンフレット」の項目に掲載されています また、食物アレルギーの啓発動画にも「みんなのピクト」が使用されています。

▲ 訪日外国人等に向けた飲食店における食物アレルギーの有無を確認するためのポスター及び聞き取り・指差しチェックリスト |

▲ 外食・中食における食物アレルギーの現状:消費者庁 (外食・中食における食物アレルギーに関する情報提供の取組) |

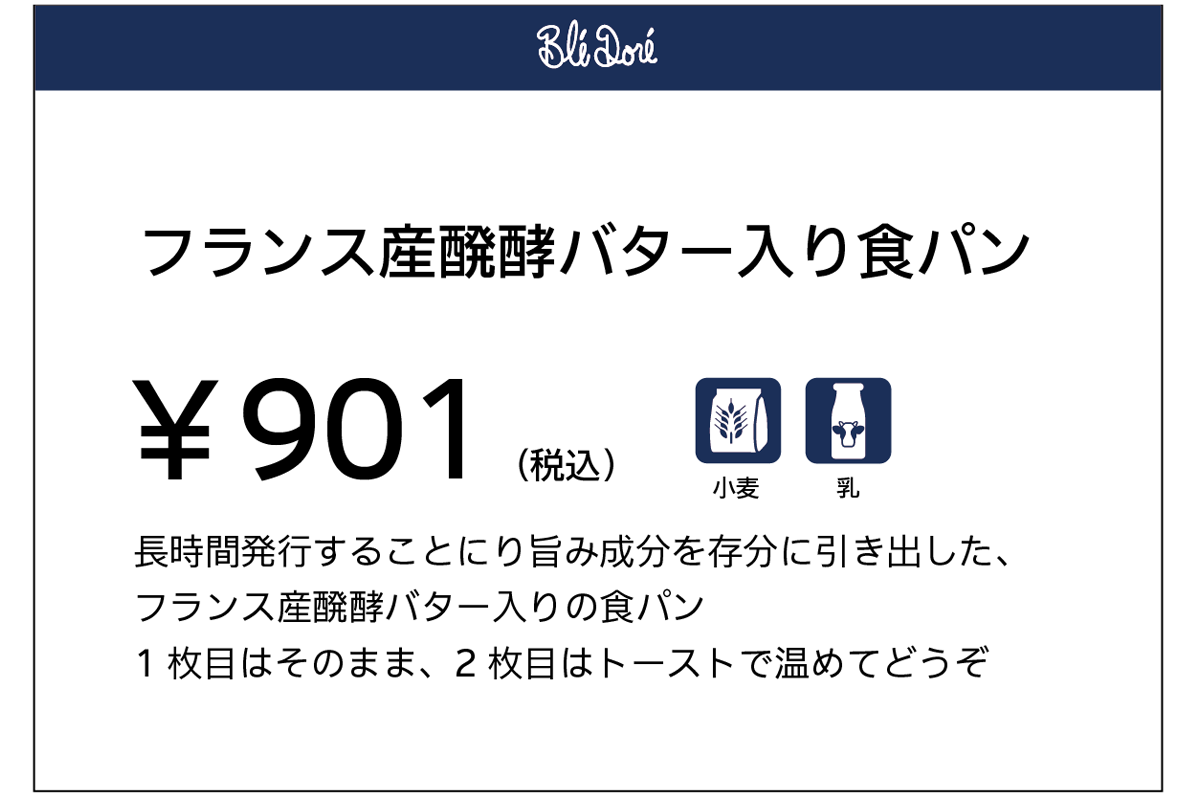

企業・団体の事例紹介

画像クリックで、詳細をご覧いただけます。

使用方法

1.メーカー・飲食店・NPO法人・医療・教育関係の方

審査の上、無償でお使いいただけます。

無償提供をご希望の方は、以下の申請フォームのリンクからお申し込みください。審査の上、1週間から10日程でメールにて審査結果をご連絡します。

※審査結果によっては、無料での使用をお断りすることがあります。ご了承ください。

※リリース前の商品や公開前のWEBサイトなどに使用される場合は、内容が確定次第、申請をお願いします。

※申請の際は利用規約をお読みいただき、同意の上、お申し込みください。

2.制作会社の方

以下のいずれかの方法で申請してください。

申請方法① UCDAの賛助会員へ登録し、申請フォームより申請

申請方法② 最終使用者(メーカー・飲食店・NPO法人など)が窓口となり、申請フォームより申請 ※制作会社は最終使用者から入手

UCDAの賛助会員制度については、こちらをご確認ください。

お問い合わせ

本件に関するお問い合わせはUCDAまでお願いいたします。